|

南大街多少长?从十字街到涧桥(编者注:段家坝南边的大街上,原先有一座木结构的桥,称为涧桥,后经陈实功出资改造为石桥),全长2.16公里,也就4里多路。从前的南大街也是乱石铺街。街上的黄包车是来回穿梭,后来偶而还有小汽车走走。街上的平房居多,街也不是太宽,最宽的地方23公尺,最狭的地方只有4公尺。南大街上的店多,特别是吃食店多,而且各有各的特色,所以比较拥挤,也很热嘈。

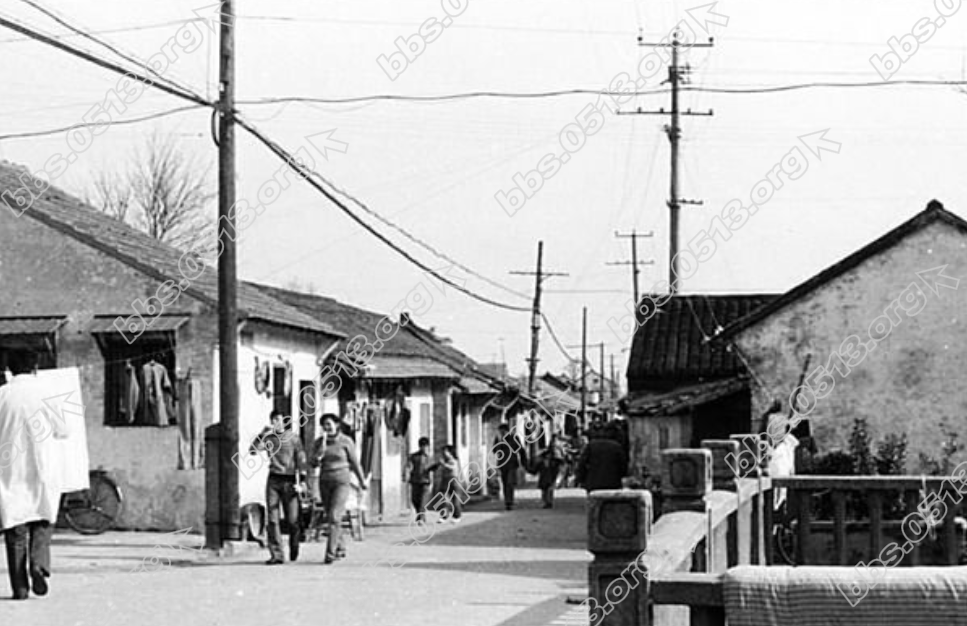

五十年代的南大街 老一辈的人没有哪个不晓得南通有个大华楼。大华楼是民国13年(1924)开办的,地方就在南大街的东牛肉巷里头。大华楼的京苏大菜出名不错,老百姓倒是觉在店里的蟹黄包儿更出名。以前,还有好多人是带了篮子和盖碗,候在店里等包儿出笼的。要是堂吃,就先泡杯清茶,上姜丝的醋碟子,还有煮干丝、肴蹄、卤鸡杂、炒猪肝腰子这些小菜过过;要是家里来了个客人,来不及买菜,就买四个包儿,皮儿一剥,青菜一顶,呱呱叫的劗肉青菜。店里楼上、楼下刬有包厢,除了包办筵席之外,还能够带菜、带家伙、带台儿板上门服务呢!

六十年代的南大街 西牛肉巷里头还有一家茶馆店,一大早就坐客满堂,不外乎是清茶一泡,烧饼咬咬,新闻说说,讲讲笑笑。南大街上还有至少10家卖油煠排骨的小店。半根肋排是用鲜卤子预先浸好的,放到油里一煠,吃的时候洒点儿香料,真叫又香又酥,比比现在的煠鸡肉串、煠牛肉串、煠海鲜呀,不晓得要好吃多少倍呢! 在解放前后,南大街上最热嘈,主要是小的吃食店多,从平政桥到南城门口有好几家店一年到头卖的是生煎包儿、双黄炒面,秋天还卖应时的蟹黄炒面。

七十年代的南大街 南通人欢喜吃黄酒,夏天吃冷的;冬天要烫热了吃;也有吃烧酒的。上这些酒店来的大都是普通劳动者,也简单得很,一般也就是油煠仁子、油煠豆板、五香烂豆过过;碰时候也会开荤,不过也只舍得买最便宜的是猪杂碎。这些过酒的东西店里刬有,店外头也有现成的烧包肉摊儿,猪头肉、扎蹄、扎肝,切好了一盘一盘的;熟牛肉也有,最受欢迎的是带筋的冷切“牛箍箍儿”。 小贩们拎了篮子卖的东西,除去了仁子、烂豆之外,还有头上顶个匾子或者笼盒,装的是素鸡、素牛肉、素大肠、兰花茶干这些熟食,还有一个说的上海话,一头走一头喊:“五香素鸡卖来嘿,五香素鸡耶……”南城门口还有家面店专门卖菜煮面。他是先把奘面煮个半熟,拌好了麻油放在旁边,有人吃就先炒青菜,再加水和面一起煮。因为面奘,肉捉,加上青菜碧绿,不要说吃,看看也帅意。在东牛肉巷口儿上有个姓周的开的香肉店,专门卖各种的冷盘菜,像卤香肠、硝水肉、火腿、煠籽鲚鱼、熏鱼、牛肉、白斩鸡、猪肝、猪肚儿这些东西。

八十年代的南大街 春天一到,大街上、长桥的两边,刬支好了一只只煠春卷的大油锅,现煠现卖。早上,卖豆腐浆的、卖粢饭的担子一年到头有,一头是粢饭;一头是豆腐浆。粢饭是糯米做的,要先拣好了、淘灵泛了、浸透了以后再上笼蒸蒸。蒸透了的粢饭,米是一粒一粒的还发亮光,还要放好了在饭焐子里保温。 有人要买,就搲一小份,放在用水浸过的白细布上,用手把饭团儿撳撳扁;要加糖的加一调羹白糖,要夹油条的就把油条对摺再往里一嵌;用白布一裹,用力一捏,变成个长圆的,最后还要在胸门口韧把劲的一挤、一压,白布一发就好了。做粢饭的人动作娴熟,一点儿都不打顿。你看好了他做,转来再粢饭咬咬,豆浆喝喝,蛮有意思的。

入夜,街上卖豆腐脑子的、卖圆子的、卖糖粥的担子随处可见,而且是边走边喊。卖糖粥的要算最特别,他用一根小铁棒儿在竹爿儿上敲,声音是“笃”、“笃”的,大家一听这个声音就晓得是卖糖粥的来了。他只要听见有人喊买,就会用碗盛好了放到笼盒里拎了送来,用现在的话来说就叫服务一流。我还记得他叫卖时的顺口溜:“笃笃笃,卖糖粥;糖粥甜,不甜不要钱;糖粥香,吃了过长江……”到半夜的时候,在南城门的城门洞儿里还有卖烘蕃芋的、卖烘蜜糕的,卖炒白果的、卖五香茶叶蛋的。 秋天一到,又出了新式样,水果店门口摆的是一式的大炉子;置的是一式的大锅子;用的是一式的大铲子;竖的一式的大牌子:天津良乡糖炒栗子。良乡栗子颜色深赭,肉子酥松,甜味大。那时的货好像没有现在的假,是绝对正宗。

到了冬天,一些馄饨面店下午卖的是牛肉和牛肉粉丝。夜头,店门口还要加块“提汤羊肉”的牌子,老远就能看见一只大锅子在冒热气,里头的羊肉捱煮得湱起了花,香味飘到满地八处,街上刬是羊肉味。天气越是冷,生意越是好。 东大街和西大街一向没有南大街热嘈。照派里,东、西大街上的吃食店也不少,卖的东西也差不多,不晓得怎么就是没得南大街上好卖,而且一直到现在还是这个样子,也蛮奇怪的。难道是风水?看看现在的南大街,再比比从前,繁荣的程度简直没处比,小吃的品种也不能算少;可偏偏就是缺少了南通的地方特色。

九十年代的南大街 南大街我不是经常跑,现在好像觉得没得几步路,但是以前住在东门的人要跑到南门去,就算是蛮多的路了!我记得小时候有一年的冬天,天上好像还飘着雪花,父亲带我去更俗剧院看京戏。因为冷,看完戏回来是一路小跑,才到南城门口就闻到了一股香味。沿街卖羊肉的店很多。跑了一阵以后,父亲也经不住这香味的诱惑,终于在西牛肉巷口朝东的一家店门口停了下来,带我进店吃了一碗牛肉粉丝。其实我早就想吃了,就是不曾敢开口。一碗飘着大蒜清香、热气腾腾的牛肉粉丝下了肚,既填饱了肚子,又驱赶了寒意,那感觉真的叫“麦苗儿碰到了露水珠,旱地里下了一场及时雨”呀! 上了初中以后,也曾到聋子巷口去修过钢笔,听人说这家店里修得最好,笔头儿秃了还可以点金。我用的是一支大伯伯1953年回家省亲时带来的金星钢笔,上头还刻有“中国人民解放军抗美援朝纪念”的字。因为笔头儿划纸,所以不得不去修;但我又不太敢去,因为那位修钢笔的人只有一只鼻子眼儿,架子很惹怕,嚇得我连头都不太敢往上抬。我还记得1958年“除四害”的时候,南大街上还经常有摆地摊卖老鼠药的人,听口音是苏北里下河一带来的,他们的方言吆喝也特别有意思:“你家的老鼠实在多,墙上走来壁上趖。你不买来我不怪,老鼠在你家里啃锅盖;锅盖啃了一个洞,煮起饭来硬绷绷;老爹老太吃不动,小伢儿吃得屁烘烘……”哎,一晃都五六十年了! (本文摘自王宇明《衣胞之地——我的南通州》一书) 图片整理:大千 南通0 |  苏公网安备 32060202000307号 © 2001-2019 0513.org All Right Reserved.

苏公网安备 32060202000307号 © 2001-2019 0513.org All Right Reserved.